专利申请文件修改超范围问题是我国专利法的基础问题,也是实践中难以把握和解决的难题之一。在专利审查阶段,国务院专利行政部门通常重点审查专利的三性,同时对专利申请文件修改超范围进行比较严格的审查。在专利无效宣告程序以及专利无效行政诉讼中,关于修改是否超范围的争论往往成为专利确权程序中的争议焦点。

本文主要从相关法律依据以及相关判例解读两方面对专利申请文件修改超范围的司法认定展开介绍,并总结专利申请文件修改超范围的判断标准。

一、关于专利申请文件修改超范围的法律依据

修改的内容与范围

根据《中华人民共和国专利法》(2020年修正)(以下简称专利法)第三十三条的规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

其中,专利法第三十三条所称的原说明书和权利要求书是指申请日提交的说明书和权利要求书;对于分案申请,是指申请日提交的原申请的说明书和权利要求书;对于国际申请,是指原始提交的国际申请的说明书、权利要求书及附图。

主动修改的时机

根据《中华人民共和国专利法实施细则》(2023年修订)(以下简称专利法实施细则)第五十七条第一款和第二款的规定,发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。

实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内,可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。

答复审查意见通知书时的修改方式

根据专利法实施细则第五十七条第三款的规定,申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

在实质审查程序中,为了使申请符合专利法及其实施细则的规定,对申请文件的修改可能会进行多次。不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改,都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。《专利审查指南2023》第二部分第八章5.2.1.1记载:“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。” 《专利审查指南2023》第二部分第八章5.2.3中记载:“如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,那么,这种修改就是不允许的。”

在实质审查程序中,国务院专利行政部门通常按照上述专利审查指南给出的判断标准进行审查,对申请人的修改给予了相对严格的限制,排除了除本领域技术人员“直接且毫无疑义地确定”的内容以外的任何修改。也就是说,上述直接且毫无疑义地确定的内容对于本领域技术人员来说应当是确定无疑的,不包括从原说明书和权利要求书中推测得出的技术内容,本文将上述判断修改是否超范围的标准概括为“直接且毫无疑义地确定”标准。

在专利无效宣告程序中,为了使专利权维持有效,专利权人努力将经过修改的权利要求所包括的技术方案限定在原说明书记载的范围内,不惜进行文义的限缩解释;而对于无效宣告请求人来说,确认修改超范围则是一条达到无效专利权目的的捷径,为了使修改超范围的无效理由成立,请求人通常会强调对修改后的权利要求的解释,依法应当从权利要求本身的描述出发,如果其本身含义清楚,则无需借助说明书来解释和理解。

由此可见,在专利审查阶段中对申请文件的修改将会给专利授权后的无效宣告程序埋下隐患,因此,在专利审查阶段,申请人如何把握好修改的操作空间,尽量减少修改造成的无效宣告风险,是申请人重点关注的问题。

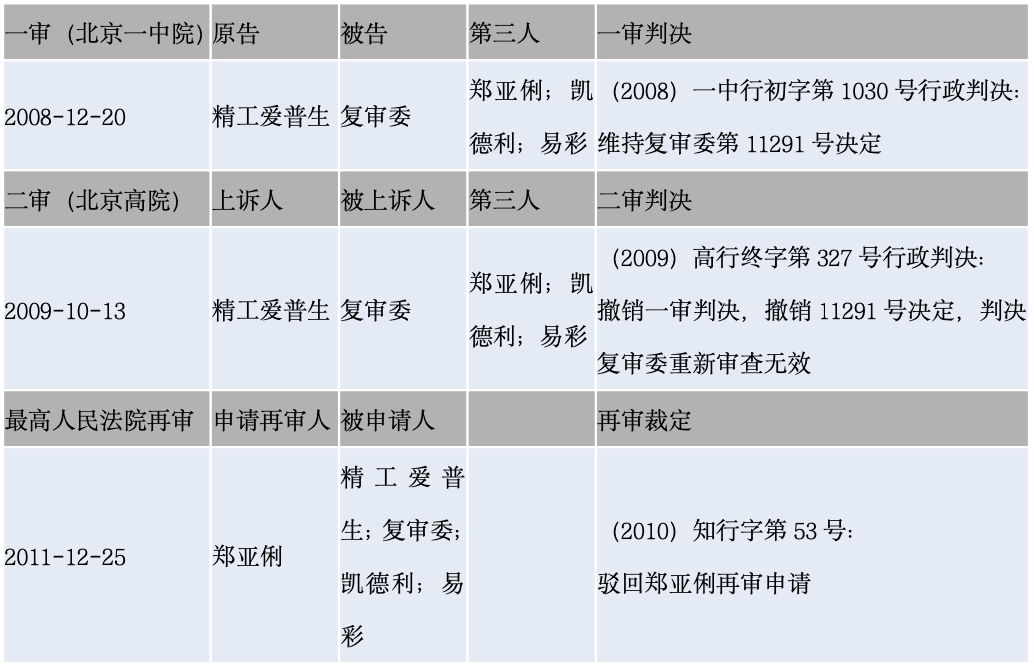

二、(2010)知行字第53号案例

该案例涉及专利复审委员会及三级法院关于对修改超范围的认定标准和依其各自标准所作出的认定意见,案例较为典型,具有较高的参考价值,称得上国内修改超范围第一案。

涉案专利申请授权阶段

涉案专利(名称为“墨盒”,专利号为ZL00131800.4)系国际申请(PCT/JP99/02579)进入中国国家阶段所形成的99800780.3号发明专利申请的分案申请。99800780.3号发明专利申请公开文本的权利要求书中并未出现独立使用的“存储装置”用语,而是使用了“半导体存储装置”或者指代“半导体存储装置”的“所述外部存储装置”的概念。由上表可知,涉案专利自分案申请提出至授权,前后共进行了5次修改。涉案专利申请人精工爱普生在第三次主动修改提交的权利要求书中未再出现“半导体存储装置”的记载,同时,该权利要求书中出现了“存储装置”的记载。随后,国家知识产权局就涉案专利申请发出的第一次审查意见通知书中指出,精工爱普生新提交的权利要求书中的部分内容超出了原说明书和权利要求书记载的范围,不符合专利法第三十三条的规定。但是,该审查意见通知书并未对“存储装置”的修改是否符合专利法第三十三条的规定给出意见。精工爱普生针对第一次审查意见通知书提交的意见陈述中将“存储装置”特征引入新的权利要求1,并在其中解释,“存储装置”是指图7(b)所示的“半导体存储装置61”。审查员接受了该意见陈述,并最终予以授权公告。

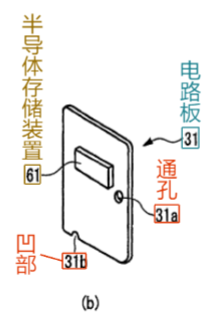

涉案专利图7(b)

由于母案原始公开文件的权利要求书中使用“半导体存储装置”的地方多达10余处,而在分案修改后的权利要求书中,则相应地修改为“存储装置”,且使用多达8次。并且,精工爱普生在第一次审查意见通知书中并未指出“存储装置”的修改是否超范围的情况下,在意见陈述中主动将“存储装置”限缩解释为“半导体存储装置”。显然,这种有意修改表明精工爱普生本身认为“存储装置”与“半导体存储装置”具有不同含义。

涉案专利无效宣告程序阶段

在涉案专利的无效宣告程序中,无效宣告请求人之一(郑亚俐)请求宣告涉案专利全部无效,其主要理由是涉案专利的全部权利要求不符合专利法第三十三条的规定,其中,权利要求中的“存储装置”在涉案专利的原申请文件中无记载,超出了原申请文件记载的范围。

专利复审委员会(以下简称:复审委)指出,“存储装置”是用于保存信息数据的装置,除半导体存储装置外,其还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同的类型。而原说明书和原权利要求书中始终是针对半导体存储装置来描述发明的,均不涉及其他类型的存储装置,也不能直接且毫无疑义地得出墨盒装有其他类型的存储装置,因此,“存储装置”并非确定无疑就是原说明书和权利要求书中记载的“半导体存储装置”,本领域技术人员并不能从原说明书和权利要求书记载的“半导体存储装置”直接且毫无疑义地确定出“存储装置”,故上述修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。因此,复审委在第11291号决定中宣告涉案专利全部无效。

可见,在涉案专利无效宣告程序中,复审委严格按照“直接且毫无疑义地确定”标准来判断上述修改是否超范围。

涉案专利行政诉讼阶段

专利权人精工爱普生不服上述审查决定,并提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院认同了复审委的观点,并认为专利申请人在实质审查阶段将“半导体存储装置”修改为“存储装置”是将保护范围扩大到所有类型的存储装置。北京市第一中级人民法院一审判决维持复审委的审查决定。

专利权人又上诉至北京市高级人民法院,北京市高级人民法院二审认定一审判决及第11291号决定中关于“存储装置”修改超范围的部分事实认定错误,适用法律不当,应予撤销,判决复审委重新就涉案专利作出无效宣告请求审查决定。北京市高级人民法院认为,无论是修改前还是修改后的技术方案,“存储装置”实际上是在“半导体存储装置”意义上使用,精工爱普生关于“存储装置”的修改符合专利法第三十三条的规定。

请求人郑亚俐不服二审判决,向最高人民法院申请再审,其理由之一是涉案专利的修改因扩大了保护范围应予无效。最高人民法院认为,本案的争议焦点集中在涉案专利权利要求中关于“存储装置”的修改是否符合专利法第三十三条的规定。

对于该争议焦点,最高人民法院指出,专利法第三十三条的立法目的在于实现专利申请人的利益与社会公众利益之间的平衡,一方面使申请人拥有修改和补正专利申请文件的机会,尽可能保证真正有创造性的发明创造能够取得授权和获得保护,另一方面又防止申请人对其在申请日时未公开的发明内容获得不正当利益,损害社会公众对原专利申请文件的信赖。基于专利法第三十三条的立法目的,对于“原说明书和权利要求书记载的范围”,应该从所属领域普通技术人员角度出发,以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。凡是原说明书和权利要求书已经披露的技术内容,都应理解为属于原说明书和权利要求书记载的范围。既要防止对记载的范围作过宽解释,乃至涵盖了申请人在原说明书和权利要求书中未公开的技术内容,又要防止对记载的范围作过窄解释,对申请人在原说明书和权利要求书中已披露的技术内容置之不顾。

从这一角度出发,原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容:一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容;二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容。只要所推导出的内容对于所属领域普通技术人员是显而易见的,就可认定该内容属于原说明书和权利要求书记载的范围。针对本案,对所属领域普通技术人员而言,通过综合该原始专利申请公开说明书、权利要求书和附图,很容易联想到可以用其他存储装置替换半导体存储装置,并推导出该技术方案同样可以应用于使用非半导体存储装置的墨盒。因此,关于涉案专利权利要求中“存储装置”的修改并未超出原专利申请文件记载的范围,符合专利法第三十三条的规定。最高人民法院最终以(2010)知行字第53号行政裁定书驳回郑亚俐的再审请求。

可见,在本案再审过程中,最高人民法院采用了看似更为宽松的标准来判断涉案专利的权利要求中“存储装置”的修改是否超范围,本文将这一判断标准概括为“直接、明确推导出的”标准。在“直接、明确推导出的”标准中,最高人民法院充分考虑了专利法第三十三条赋予专利申请人的修改权利,只要这种修改不超出原说明书和权利要求书记载的范围即可。

本案中,尽管涉案专利的原说明书和权利要求书中并未对“半导体存储装置”进行上位概括,也未列举其他种类的存储装置,但由于所属领域普通技术人员综合原始专利申请公开说明书及其附图和权利要求书的记载,可以推导出该专利申请的技术方案同样可以应用于使用非半导体存储装置的墨盒,因此,精工爱普生在提出分案申请时主动将原权利要求书中的“半导体存储装置”修改为“存储装置”,并未超出原说明书和权利要求书记载的范围,这种修改对于公众而言是可以预见的。社会公众不会因为该修改而导致信赖利益受损。

三、总结

综上所述,在专利审查阶段对权利要求书的修改过程中,专利申请人应该把握好原说明书和权利要求书所记载的范围边界,其记载的范围边界并不是仅仅局限于文字记载范围,还要考虑站在所属领域普通技术人员角度综合原始专利申请文件公开说明书及其附图和权利要求的记载所能直接、明确推导出的技术内容。而且,所谓的“直接、明确推导出的”内容实质上并非所属领域内简单的上位概括,而是需要结合原始专利申请文件所披露的技术方案所包含的发明构思进行的推导概括。明确原说明书和权利要求书所记载的范围边界后,专利申请人就可以在该范围边界内对权利要求书进行修改以及确定自己想要的保护范围。对此,社会公众也应该在上述范围边界内信赖原始申请文件并以此开展行动。

北京品源知识产权管理咨询有限公司 杨帅

首页

首页 电话咨询

电话咨询 联系方式

联系方式